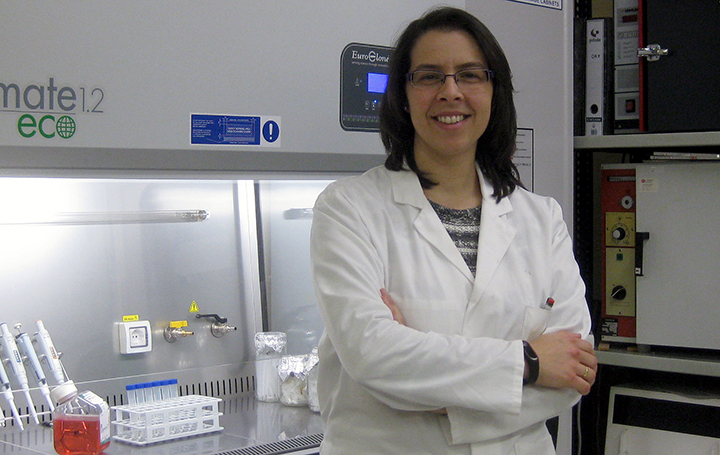

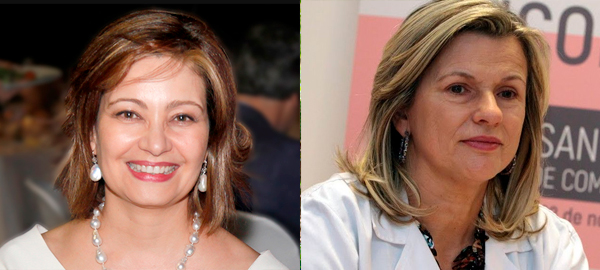

Vanessa Valdiglesias es doctora en Biología e investigadora en el laboratorio de Toxicología de la Universidade da Coruña. Recientemente la Fundación Aquae la ha incluido en el top 10 de científicas españolas que, en sus diferentes campos, se encuentran en la vanguardia de la investigación internacional. No es la única gallega en este ránking: también encontramos a la ourensana Montserrat Calleja, graduada en Física en la USC y actualmente integrada en el Instituto de Microelectrónica del CSIC.

Nacida en La Coruña, en la trayectoria de Vanessa Valdiglesias, a pesar de su juventud, se acumulan importantes reconocimientos como el premio de la Real Academia Gallega de Ciencias al Joven Investigador en 2008 por su tesis de licenciatura; o el Premio al Mejor Investigador Joven de Europa de la Sociedad Europea de Genómica y Mutagénesis Ambiental en 2015; o, ya en 2019, el premio Europeo Investigador Emergente en el Campo del Envejecimiento, entre otros.

Ha completado su formación con estancias en laboratorios de Reino Unido, Italia, Portugal, India y Chile. Esto, unido a su intensa experiencia investigadora en España, la convierten en observadora de excepción del estado de la investigación en nuestro país, a lo que se refiere en esta entrevista. Constata una realidad ampliamente denunciada por los científicos españoles: talento hay, pero falta la proyección y la visión de futuro que conformen las condiciones óptimas para una investigación del máximo nivel a largo plazo.

- ¿Qué supone para ti este reconocimiento de la Fundación Aquae?

Me hace muchísima ilusión, no solo por el reconocimiento en sí, que es ya un honor, sino porque la lista incluye a mujeres extraordinarias, grandes referentes en sus campos y a las que admiro enormemente. Me parece increíble el verme entre ellas.

- Tu área fundamental de investigación es la toxicología genética, muy ligada a la Medicina. ¿Cómo se puede explicar con palabras sencillas en qué consiste y qué aplicaciones tiene?

Efectivamente, sí guardan relación. La toxicología en general intenta determinar cómo afectan los agentes que nos rodean, ya sean compuestos químicos, agentes físicos (como la radiación) o agentes biológicos (como virus o bacterias…) a nuestra salud y al medio ambiente. La toxicología genética se centra específicamente en los efectos de estos agentes sobre el material genético. Estos efectos son especialmente importantes porque alteraciones del ADN están con frecuencia ligadas a la aparición de determinadas patologías, entre ellas el cáncer, y saber qué las causa o en qué condiciones lo hace puede ayudar a prevenirlas. Por poner un ejemplo que lo simplifique, a día de hoy hay una vacuna contra el virus del papiloma humano que previene la aparición del cáncer de cuello uterino, pero para poder crear esa vacuna y con ello prevenir ese cáncer, fue primero necesario establecer la relación entre la exposición al virus y la aparición del cáncer. Estableciendo estas relaciones, se les puede poner remedio.

- Y exactamente, ¿en qué estás implicada ahora?

Mi línea actual de trabajo se centra en la determinación de los efectos citogenéticos y del comportamiento en sistemas biológicos de distintos nanomateriales. Los nanomateriales son materiales en escala nanométrica que tienen nuevas e interesantes propiedades muy útiles en distintos campos, incluida la medicina y la farmacología. Pero precisamente estas nuevas propiedades son las que también los hacen tener nuevos comportamientos biológicos y perfiles toxicológicos distintos al mismo material a mayor escala, y en estudiarlos es en lo que estamos trabajando. Definir este comportamiento nos permitirá diseñar y utilizar estos nanomateriales de forma más eficaz y segura.

- Tu actividad científica es intensa. Desde tu experiencia, ¿cómo ves la situación de la investigación en España y de los investigadores?

Pues es bastante mala, y lo peor es que poco o nada ha cambiado en todos estos años. Sigue habiendo muy poca financiación, mala gestión, mucha burocracia y fuga de cerebros. Formamos gente para que otros países se beneficien de esa formación y de ese talento, y esto lleva siendo así demasiado tiempo. Ahora en prensa se ven con frecuencia titulares que hablan de lo contrario y que presumen de inversiones históricas en investigación. Las personas que nos dedicamos a esto desconfiamos porque seguimos sin ver cambios en la situación ni en nuestros laboratorios.

- ¿Qué hace falta para retener y atraer el talento científico?

Más financiación lo primero. Pero no todo es cuestión de dinero, también se necesitan buenas políticas científicas, diseñadas con cabeza, conociendo el sistema y con visión a largo plazo. Hay ejemplos de programas que funcionan bien y que se podrían imitar. Hace falta crear un ambiente científico que resulte atractivo y que vaya acorde con la cantidad y calidad de talento que tenemos en España. Aquí se hace muy buena investigación y de mucha calidad, y no es por las condiciones, sino por el personal investigador que hay, por su esfuerzo y su implicación con la ciencia.

- En Asomega tenemos un grupo de trabajo de Muller destinado a dar visibilidad al talento femenino y a defender la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se puede fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres en tu campo, en la investigación científica?

Hay muchas maneras de fomentar la igualdad real en ciencia. Lo primero y fundamental es visibilizar la desigualdad porque creo que muchas veces sigue sin verse y sin saber que existe algo no se le puede poner remedio. Después pienso que también es muy importante la educación social, hacer entender la repercusión que tiene esta desigualdad que se traduce muchas veces en una pérdida progresiva de mujeres durante la carrera investigadora y una falta de representación femenina en puestos de responsabilidad con todo lo que ello conlleva. Y finalmente, después de visibilizar y sensibilizar, hay que corregir: introducir leyes que aborden la discriminación de género en las convocatorias científicas, como la recientemente aprobada Ley Ángeles Alvariño, organizar eventos científicos contando siempre con representación femenina, formar en perspectiva de género en las comisiones de evaluación, incluir mujeres expertas en debates públicos y medios de comunicación…