Juan Castro Novais es responsable de protección radiológica en el Centro de Protonterapia Quirónsalud y jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Este santiagués, licenciado en Física en la universidad de su ciudad natal, recuerda con gran cariño su paso por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, pero reconoce que lo que más le ha marcado han sido sus diez años en Quirónsalud y su participación en la puesta en marcha del Centro de Protonterapia. Eso a nivel profesional, pero en el plano personal Juan Castro no oculta su galleguidad y reconoce que, después de quince años viviendo en Madrid, cada vez que coge el coche y entra en Galicia "se me encoge el corazón".

Juan Castro en la presentación del Centro de Protonterapia de QuirónSalud en enero de 2020.

¿Por qué Física? ¿Fue por vocación, tradición familiar, por descarte...?

Imagino que por vocación, pues siempre sentí una profunda inquietud por conocer el porqué de las cosas y sentía que la Física daba respuesta a gran parte de esa inquietud. Y aunque en aquel momento estuve dudando si estudiar Matemáticas, que también me apasionan, el hecho de que mi hermano mayor estuviese estudiando Física hizo decantar la balanza hacia ella y estoy muy contento de la elección.

¿Cómo fue el proceso por el que decidiste dedicarte a la vertiente sanitaria de la Física? ¿Estaba previsto desde que empezaste a estudiar o lo descubriste sobre la marcha?

La verdad es que cuando empecé la carrera desconocía completamente la vertiente sanitaria de la Física. Como comentaba, entré en Física de forma vocacional y no tenía muy claro cuáles eran las salidas profesionales. Tuvo que pasar un año desde que acabé la carrera para ver la enorme aplicación de lo estudiado en campos ajenos a la Física, como la informática, finanzas, consultoría y, por supuesto, la rama sanitaria.

En mi caso, fue un año después de acabar la carrera con la ayuda de mi madre (sin ella y su apoyo incondicional no hubiese llegado a estudiar la carrera, ni ser físico médico, ni llegar donde he llegado) y un profesor de la facultad. Este profesor me comentó la posibilidad de aplicar la Física en el campo sanitario y desde ese momento luché duro para obtener la especialidad y trabajar en este mundo.

Referencias: 12 de Octubre y QuirónSalud

Desde que acabaste la carrera, ¿por qué sitios has pasado que te han dejado una huella más honda?

He trabajado en diferentes sitios algunos de ellos muy lejos de la Física y la sanidad. Por supuesto, el que más huella ha dejado en mí son los más de diez años que llevo en el Grupo Quirónsalud, tanto en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid como en el Centro de Protonterapia Quirónsalud. Aparte de esto, sin duda el sitio que me ha dejado una huella más honda fue el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde hice la residencia y posteriormente trabajé como radiofísico adjunto un par de años. Creo que tuve la enorme suerte de tener los mejores jefes y compañeros. Siempre estuvieron pendientes de mí en un ambiente maravilloso de trabajo con alta tecnología, que permitió una gran formación y desarrollo personal. A día de hoy considero que el Hospital Universitario 12 de Octubre es mi segunda casa y mis antiguos compañeros, mi familia madrileña.

¿Te hubiera gustado desarrollar tu carrera profesional en Galicia? ¿Descartas que esto se pueda producir?

Soy un enamorado de mi tierra y aunque no considero volver a Galicia a corto plazo, en ocasiones pienso que en el futuro me gustaría volver a Santiago y poder aplicar en mi tierra todo lo aprendido durante estos años.

Eduardo Pardo nos sorprendió al revelar su pasión por la poesía y la conexión que él ve con la Física. En tu caso, ¿qué disciplinas o aficiones te interesan? ¿Buscas o intuyes también ese vínculo de ellas con la Física?

Quizás sí tengo que destacar dos aficiones: por un lado, destacaría mi pasión la música. Soy un enamorado de la música metal extrema, dedico gran parte del día a disfrutarla, ir a conciertos y festivales. Aunque parezca sorprendente, me ayuda a concentrarme. He estudiado gran parte de la carrera con mi walkman/discman en bibliotecas y bares tomando un café. Mis compañeros se sorprenden mucho cuando entran a mi despacho y descubren la música que escucho. Creo que llevaría muy mal no poder disfrutar de la música.

Como segunda afición destacaría el binomio viajar y el buceo. Soy un apasionado de los viajes, perderme con la mochila y conocer nuevos sitios, culturas y gastronomías. Y siempre intento al menos una vez al año organizar un viaje largo a un destino donde pueda bucear. En muchos de los sitios preciosos que he visitado, el verdadero paraíso estaba bajo el agua. Es una experiencia preciosa, relajante y muy enriquecedora y lo recomiendo a todo el mundo que lo haga si tiene oportunidad.

La verdad es que nunca busqué ni intuí un vínculo entre la Física y la música o los viajes, pero seguro que la hay pues la Física está en todo 😊.

Juan Castro impartiendo una sesión en Quirónsalud Campus.

Trato con el paciente y especialización

Probablemente el hecho de no haber cursado estudios sanitarios hace que el impacto cuando se empieza a tratar con pacientes sea mayor. ¿Cómo es tu experiencia en este terreno?

Cuando empecé la carrera, jamás pensé en que acabaría trabajando en un hospital y mucho menos con pacientes oncológicos. Hay días muy difíciles cuando ves pacientes muy malitos y otros días muy buenos cuando vemos la curación de tantos pacientes. Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible y dar el 200% de nosotros para mejorar la salud de nuestros pacientes.

¿Recuerdas la primera vez que tuviste que comunicarte con un paciente?

Si que lo recuerdo. Fue un poco difícil, pero me gustó. Me considero una persona bastante empática y me gusta mucho el contacto con el paciente.

En estos tiempos de superespecialización, ¿cuál tu área profesional principal?

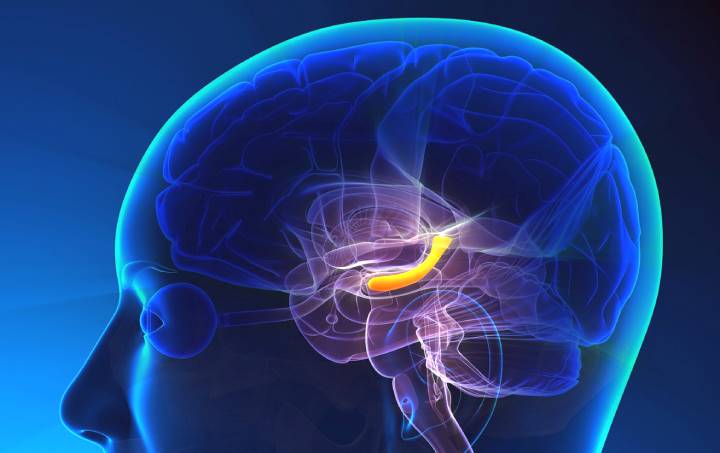

Siempre he trabajado en todas las áreas de la física médica (diagnóstico por imagen, medicina nuclear, radioterapia y protección radiológica). Sin embargo, hace aproximadamente tres años Quirónsalud compró el primer equipo de Protonterapia de España. Este tipo de equipo es la tecnología más avanzada para el tratamiento de algunos tipos de tumores muy difíciles de tratar con otras técnicas, como los tumores pediátricos o los del sistema nervioso central. Tuve la suerte de formar parte del equipo en la puesta a punto administrativa, técnica y clínica. Es un lujo que Quirónsalud haya apostado por traer esta tecnología a España y que podamos beneficiarnos de ella, y me siento afortunado de haber podido participar en el proyecto desde el principio. En este momento me estoy especializando en Protonterapia, tanto en la parte de protección radiológica, de la que soy responsable, como de la parte clínica y técnica.

¿Cómo ha avanzado tu especialidad desde que comenzaste a ejercer hasta hoy, qué es lo que más te llama la atención al respecto?

Nuestra especialidad ha avanzado muchísimo. Es muy tecnológica y muchos de los avances están relacionados con la mejora de los equipos. Imagínate la evolución tecnológica que ha habido en los últimos 15 años cuando no existían los smartphones y cómo estamos hoy. Al igual que en la telefonía móvil, el desarrollo tecnológico se ha aplicado a todos los campos de nuestro día a día, y en medicina ha supuesto una enorme mejora en las técnicas diagnósticas y terapéuticas. En el campo de la oncología, por un lado, el desarrollo de hardware y software de imagen permite tanto un mejor diagnóstico precoz como una localización y detección de las lesiones a tratar. Por otro lado, el desarrollo en sistemas de posicionamiento, imagen en los equipos de terapia y colimación de la radiación han permitido que la radiación ejerza su efecto terapéutico en las lesiones y preservar al máximo el tejido sano.

Nuevos equipos como el acelerador de resonancia o el acelerador de protones permiten seguir avanzando y disponer en España de la tecnología más avanzada a nivel mundial. Con ella podemos tratar pacientes aquí que anteriormente no se podrían tratar o tenían que ir al extranjero para ello.

Todos contra el Covid-19

¿Cómo ha vivido Juan Castro desde su posición la respuesta sanitaria a la pandemia?

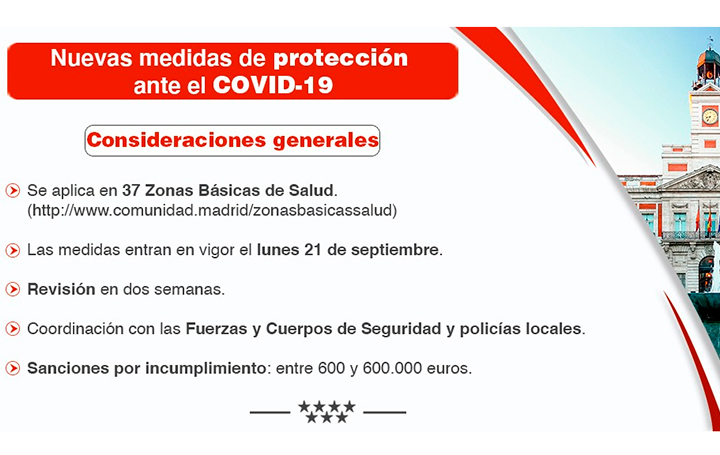

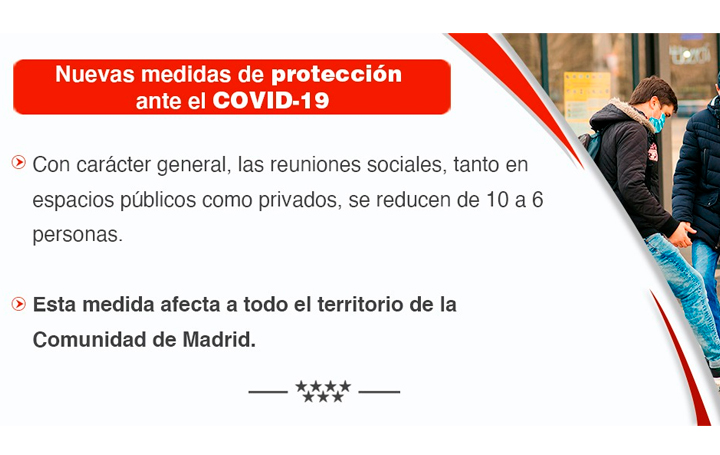

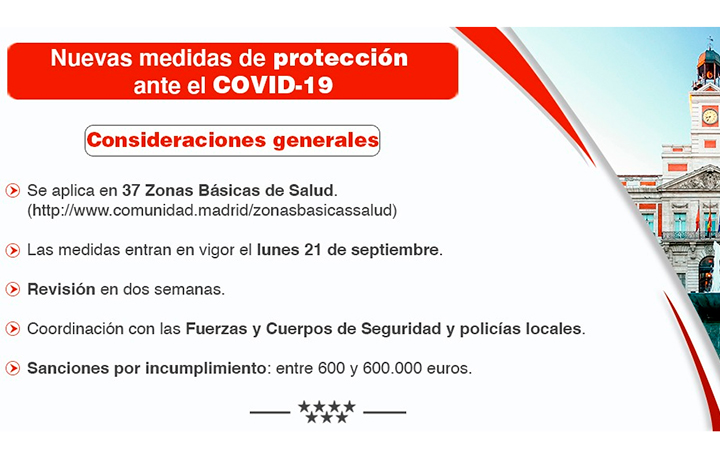

Al trabajar en un hospital puedes imaginar que la pandemia se vive muy de cerca y creo que, en general, a nivel profesional la respuesta ha sido muy buena. Sin embargo, esta pandemia ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo y nos ha enseñado que todos somos vulnerables.

La pandemia no distingue de países, políticas, razas o culturas y en un mundo globalizado como en el que vivimos es necesario que todos rememos en la misma dirección para superar esta pandemia lo antes posible.

Los seres humanos somos sorprendentes, somos capaces de lo mejor y lo peor. Sin embargo, siempre me gusta ver las cosas desde un punto de vista optimista (o ingenuo, quizás) y creo que superar esta situación nos ayudará a largo plazo a estar preparados como sociedad para nuevas pandemias o desastres que desgraciadamente vendrán.

Un último análisis de toda esta situación, ahora a nivel profesional: ¿qué es lo que más te ha llamado la atención respecto a la relación entre compañeros sanitarios?

Creo que la relación entre compañeros sanitarios es muy buena, al menos en mi entorno, y siempre hay una implicación altísima para atender a todos los pacientes de la mejor forma posible y con la mejor cara en esta situación tan difícil.

Una de las pasiones de Juan Castro: el buceo.

Vocación y galleguidad

Uno de los principios de Asomega Nova es ofrecer un punto de encuentro con profesionales más experimentados de la rama propia y de otras. Desde la experiencia que has acumulado en tus años de ejercicio, ¿qué le dirías hoy a un joven físico que se plantee seguir una trayectoria como la tuya?

Que la Física medica es un campo precioso, donde se puede aplicar muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera para la mejora de los diagnósticos y tratamientos de los pacientes. Y que, si se siente atraído por ello, que no le detenga nada y luche para conseguir lo que quiere, y lo acabará consiguiendo.

Una de las bases del “sentimiento compartido” que es Asomega es la galleguidad. ¿Cómo la entiendes tú, crees que hay rasgos específicos que definen al gallego?

Lo comparto totalmente. Para mí la galleguidad es ese sentimiento que llevamos todos los gallegos dentro y que hace que no podamos olvidarnos de nuestra tierra, que tengamos morriña siempre que estamos fuera, que sintamos orgullo cada vez que se habla de Galicia y el vínculo automático que hay entre los gallegos.

Llevo 15 años viviendo en Madrid y todavía cada vez que voy a Santiago en coche y entro en Galicia se me encoge el corazón.

¿Qué es lo que más echa de menos Juan Castro de Galicia?

Muchísimas cosas. Por supuesto que lo que más echo de menos es mi familia y amigos. Como he comentado, una de mis pasiones es viajar y esto me ha permitido conocer muchos sitios. Y cuanto más viajo, más valoro todo lo que hay en Galicia: creo que tenemos la mejor gastronomía, paisajes de ensueño, unas playas paradisíacas, un pueblo muy acogedor y un largo etcétera que hace que eche mucho de menos Galicia.