Vocacional es un buen adjetivo para definir a Paula Peleteiro. Esta oncóloga radioterápica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela dice que estudió Medicina porque siempre tuvo claro que ese era su camino; escogió la especialidad atraída por las posibilidades que vislumbraba en un campo que ya se le antojaba fascinante; como todo su servicio, se ha implicado hasta las últimas consecuencias en la reorganización a la que ha obligado la pandemia; y ahora aboga por afrontar con optimismo, desde el sentido común, un futuro inmediato en el que es prioritario, como ella misma dice, "ir recuperando nuestras vidas".

Recién incorporada a Asomega, no es de extrañar que celebre la galeguidade de la asociación: nació en Ourense, vive en Santiago, se escapa en cuanto puede a Nigrán y asevera que "en Galicia todos los rincones son mágicos".

Paula Peleteiro, oncóloga radioterápica en el CHUS.

- ¿Dónde y por qué estudió Medicina Paula Peleteiro? ¿Tenía antecedentes familiares?

Siempre tuve muy claro que iba a estudiar Medicina, aunque a mis padres no les gustaba nada y querían que hiciese alguna Ingeniería, Matemáticas… me imagino que siendo mi madre enfermera de urgencias querían protegerme y evitarme la parte más dura y sacrificada de lo que involucra ser Médico. Para no disgustarlos no dije nada hasta que tuve que cubrir la hoja de elegir facultades y de primera puse Medicina en Santiago y… encantada de la decisión que tomé (¡ahora mis padres también!).

- ¿Qué le hizo decidirse por la Oncología Radioterápica?

Hice esta especialidad por mi amiga Eva. La Dra Fernández Lizarbe es oncóloga radioterápica en el Ramón y Cajal en Madrid. Yo preparé el MIR en Madrid y la conocí en la biblioteca. Ella había rotado en Oncología Radioterápica, tenía muy clara su elección y me contagió su entusiasmo

Con ella aprendí que es una especialidad muy completa, médico-quirúrgica, con consultas, planta, quirófano y en continuo desarrollo tecnológico y farmacológico

La Radioterapia es uno de los pilares fundamentales, aunque por desgracia invisible del tratamiento del cáncer. Existe un gran desconocimiento de esta especialidad por parte de la sociedad y muchas veces de nuestros propios compañeros. Desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) estamos haciendo una campaña para darle mayor visibilidad ya que la Radioterapia contribuye en más del 40% de las curaciones del cáncer, alrededor de un 60% de los pacientes oncológicos necesitan recibirla en algún momento de su enfermedad, bien con intención curativa o paliativa, y solo supone un 5% del gasto sanitario

Como ves, soy una gran defensora y apasionada de mi especialidad, como muchos de mis compañeros de SEOR

- ¿Cómo ha sido su trayectoria desde que acabó la carrera?

Fui a Madrid a preparar el examen MIR, hice la residencia de Oncología Radioterápica en el Hospital Clínico de Santiago y tuve la gran suerte de ir enlazando contratos hasta que aprobé la OPE con plaza en el mismo hospital en 2010.

Con esto parece que no me he movido de Galicia, pero, aunque reconozco que tengo unas raíces que no me permitirían vivir en otro sito, he hecho cientos de cursos tanto a nivel nacional como internacional, tanto de asistente como de ponente. He impartido y organizado clases de máster y reuniones científicas, publicado en revistas, escrito capítulos de libros, he participado como investigadora en ensayos clínicos y un largo etcétera. Toda esta formación sobre todo es en el área de tumores gastrointestinales y genitourinarios que es a lo que me dedico.

También ejerzo como tutora docente de los residentes de Oncología Radioterápica que se forman con nosotros y los que viene a rotar a nuestro Servicio

En la actualidad soy vocal de la Junta Directiva de la SEOR, donde nuestro objetivo es que todos los miembros de la Sociedad participen y se involucren en distintas actividades y lo que hablaba antes, promocionar y dar a conocer la Oncología Radioterápica. Para ello estamos poniendo en marcha unas campañas súper interesantes como la creación del Día Nacional de la Oncología Radioterápica.

Añadir que para realizar todas estas actividades tengo la gran suerte de trabajar con unos compañeros excepcionales, tanto en la Junta Directiva como en el Servicio y en todos los proyectos que tenemos en marcha

Y refiriéndome a mi “trayectoria personal” estoy casada, mi marido es oftalmólogo y tengo dos hijos de 8 y 10 años. El mayor dice que va a ser ministro o alcalde y futbolista y el otro gamer y ninja. Dicen que médicos no, que eso que hacemos” les da una grima”…

Paula Peleteiro en el CHUS.

- ¿Clínica o investigación? ¿Se puede entender una sin la otra?

¡No, por supuesto que van íntimamente unidas, cogidas de la mano y no es que no se pudiese entender una sin la otra, es que no existirían! Como dije antes tengo la suerte de pertenecer a un Servicio donde podemos compaginar investigación, docencia y clínica.

Personalmente me encanta el trato con los pacientes, es muy gratificante la gran relación que se puede establecer con ellos y aprendo de ellos todos los días. Sigo sin acostumbrarme (me imagino que como todos) a comunicar malas noticias, aunque gracias a los avances tecnológicos y farmacológicos en la patología que llevo en los últimos años ha cambiado mucho el manejo de determinadas situaciones y podemos decir que en algunos casos “cronificamos” el cáncer,.

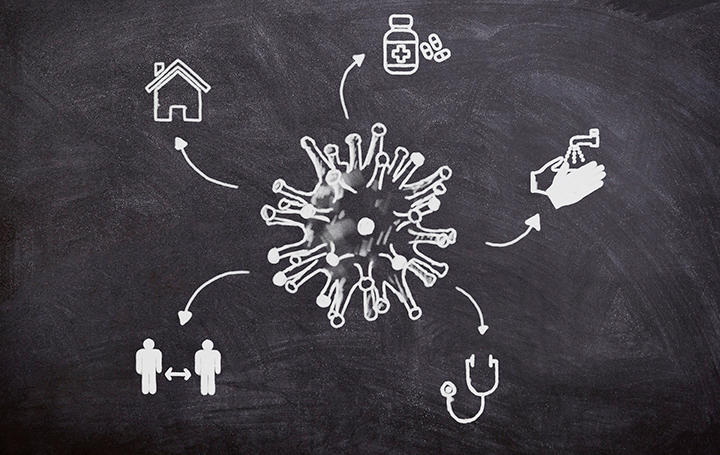

El coronavirus desde el CHUS

- ¿Cómo está viviendo Paula Peleteiro desde su especialidad la lucha contra el coronavirus?

Pues tras la gran confusión inicial nos hemos ido adaptando tanto pacientes como sanitarios; siguiendo protocolos y guías de actuación de nuestra sociedad científica y de los distintos centros hospitalarios.

También creamos un grupo de wasap de facultativos a nivel nacional donde íbamos compartiendo experiencias en el manejo de pacientes infectados en nuestros Servicios, protocolos de higiene y de actuación y vivencias de compañeros que iban a la planta covid

Reorganizamos rápidamente los servicios: medidas higiénicas como uso de mascarillas, hidrogel, limpieza de superficies. Minimizamos el tiempo de estancia del paciente en el Hospital: consultas telefónicas en aquellos pacientes en los que es factible, enviando medicación hospitalaria oral desde la farmacia oncológica por correo a sus domicilios, que el paciente no acuda acompañado salvo si es necesario, procurando que no se junten los pacientes en la salas de espera reorganizando horarios, realizando teletrabajo (planificar, ver imágenes, consultas telefónicas desde casa), haciendo los comités tumorales o en plataforma digital o en salas más grandes y ventiladas y acudiendo solo un representante de cada especialidad implicada.

También hemos incorporado en casi todos los Servicios esquemas de hipofraccionamiento de los que ya teníamos evidencia científica y que gracias también a la reciente renovación tecnológica de nuestros Servicios por la Donación de la Fundación Amancio Ortega se han podido realizar. Esto es aplicar en cada sesión más dosis de Radioterapia de forma segura y eficaz haciendo que el paciente tenga que venir menos días al Hospital. También, si se podía elegir priorizamos los tratamientos orales a los intravenosos

Se puede decir que en los peores momentos de la pandemia mantuvimos en todos los servicios la atención y asistencia de los pacientes oncológicos con todas las precauciones necesarias para mantener su seguridad y que los facultativos nos seguimos formando online tanto en patología covid como en los avances de la oncología.

Me imagino que de todos estos cambios cuando pase esta pandemia nos quedaremos con un aprendizaje positivo: el hipofraccionamiento, el teletrabajo, buena parte de la formación online… no toda porque creo que hay reuniones y grupos que funcionan por inercia, necesitamos contacto social, lo iremos viendo…

- ¿Temen todos los especialistas de Oncología una "nueva ola" relacionada con su área por el foco puesto en estos meses solo en Covid-19?

Tenemos un estudio comparativo del número de casos diagnosticados de cáncer entre marzo-junio 2019 y del 2020 y se ve una disminución de número de casos nuevos diagnosticados de un 21%.

Esto se debe no solo a la disminución de la actividad asistencial sino también al temor que tenían los pacientes de acudir a centros hospitalarios. De hecho, desde el grupo español de pacientes con cáncer se ha hecho una campaña con el lema que el miedo no te paralice, animando a los pacientes a acudir al hospital ante la aparición de síntomas sospechosos ya que un retraso en el diagnóstico en determinados tumores puede suponer un aumento de la posibilidad de aparición de metástasis.

Todavía no se ha estudiado la disminución de incidencia de casos nuevos diagnosticados de todos los meses de pandemia y qué repercusiones reales tendremos… se prevé que sin este retraso en 2021 habrá casi 280.000 nuevos casos de cáncer y que el cáncer afectará a una de cada tres mujeres y a uno de cada dos varones a lo largo de su vida, ¡ya me parecen datos bastante dramáticos sin hablar de una nueva ola de pacientes oncológicos!

Paula Peleteiro en dos momentos de su vida personal recurrentes pero especiales: en la playa de Nigrán, donde veranea desde pequeña, y esquiando con sus hijos.

- La llegada de vacunas ha insuflado optimismo. ¿Considera que se hace suficiente pedagogía para evitar caer en el triunfalismo y que se baje la guardia?

Creo que necesitamos vivir con optimismo que no quiere decir que no seamos realistas. Evidentemente no sabemos muchas cosas de este virus, pero si sabemos que la vacuna reduce la gravedad en caso de infección y el objetivo es que se vacune la mayor parte de la población lo más rápido posible para hacer inmunidad de grupo así el virus tendrá muy difícil el ir pasando de una persona a otra. De esta forma podremos ir poco a poco relajando restricciones de movilidad, aumentando los encuentros sociales… ¡ir recuperado nuestras vidas!

- ¿Ha experimentado mayores dificultades o condicionantes específicos para avanzar en su carrera por el hecho de ser mujer?

Hoy en día medicina es una carrera donde la mayoría de los estudiantes son mujeres, en mi especialidad también, la mayoría somos mujeres. Personalmente nunca he notado ninguna discriminación por el hecho de ser mujer, siempre he estado en un ambiente con igualdad de género, con las mismas oportunidades y responsabilidades para hombre y mujeres.

- ¿Qué ha animado a Paula Peleteiro a incorporarse a Asomega?

En mi caso, ¿quién? Felipe Couñago, compañero y amigo, oncólogo radioterápico en Madrid, por supuesto con raíces gallegas que me habló de esta asociación de médicos gallegos y de sus actividades, me pareció muy interesante y aquí estoy.

- Aproveche la situación: ¿qué espera usted de Asomega, qué le pediría a una asociación de estas características?

Supone la oportunidad de formar parte de un grupo de médicos con sentimiento de galeguidade como primera característica pero con más objetivos científicos comunes. Pediría que nos ayude a compartir experiencias, vivencias, formación a través de cursos y reuniones…me acabo de incorporar, seguro que con el tiempo se me ocurren más actividades…

- Pertenece a la Junta Directiva de la SEOR. ¿Le interesa la gestión, consideraría pasarse "al otro lado"?

Si el otro lado no es el lado oscuro... (risas). Me parece que siempre es enriquecedor buscar nuevos retos y responsabilidades y poder aportar tus habilidades y experiencia y sobre todo aprender cosas nuevas, aunque echaría mucho de menos a mis pacientes.