Eres un joven estudiante de 18 años, y gracias a tu brillantez en los exámenes, te han aceptado en la Facultad de Medicina. Llegas como un estudiante brillante, pero tu conocimiento de la vida se limita a las aulas y a estudiar en tu dormitorio.

El autor del artículo, Jonathan McFarland, posa con un ejemplar del último libro que ha coordinado, "Humanism in Surgery".

Solicitaste Medicina porque tus padres querían que siguieras los pasos de tu abuela, y también porque tus profesores vieron que eras capaz de conseguir las calificaciones necesarias para entrar. Nunca se te ocurrió que estudiar Medicina sería diferente a estudiar Química o Física, y no habías pensado realmente en lo que implicaría, aparte de la vaga respuesta que diste en tu breve entrevista de que querías «ayudar a la gente».

En tu segundo año empiezas a ver pacientes y empiezas a darte cuenta de que esto no es lo mismo que estudiar en la escuela; las personas que ves en las camas están muy enfermas, asustadas e inseguras de lo que sucederá. Cuando intentas hablar con estos pacientes, con tus superiores detrás observando cada movimiento, tú también sientes miedo, te quedas sin palabras, no sabes adónde mirar ni dónde poner las manos. Al final, te armas de valor y dices algo ridículo e inadecuado; incluso brusco. La anciana en la cama, moribunda de cáncer de mama, te toca la mano y te dice: «No te preocupes, querido». Pero lo haces. Y después de la ronda, y cuando el especialista no te ve, te arrastras al baño, te encierras en el cubículo y lloras durante lo que parecen horas.

Este no es un caso real; es ficticio, pero podría aplicarse a miles de estudiantes de Medicina de todo el mundo que no saben realmente en qué se meten al empezar la carrera. ¿Y cómo podrían saberlo? Su único conocimiento de un hospital es cuando fueron a ver nacer a su hermanito.

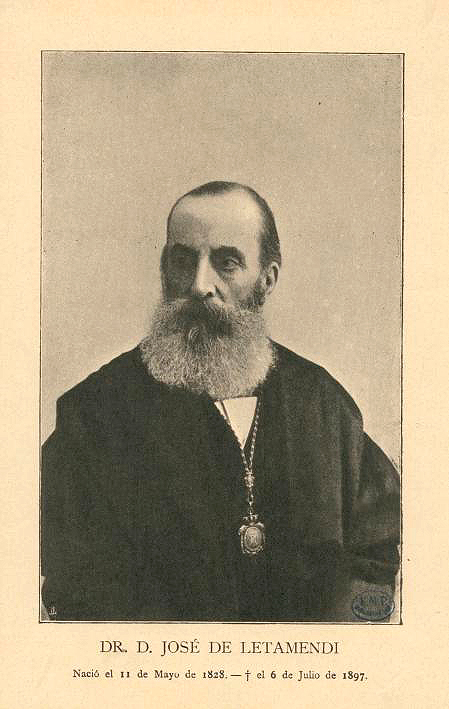

El reconocido médico catalán José de Letamendi (1828-1897), un sabio profesor de Medicina, políglota, notable matemático, filósofo a su manera, compositor y pianista consumado, que también pintó y dibujó; un ilustre pionero wagneriano' [1] , se dice que dijo: “El médico que sólo sabe medicina; ni medicina sabe”.

Así pues, llegamos a las narrativas de enfermedades, tanto ficticias como no ficticias: ¿qué son y por qué son importantes? Una narrativa de enfermedades es un tipo de narración que se centra en la experiencia de la enfermedad. Estas narrativas pueden ser reales o ficticias.

Las narrativas de enfermedades basadas en hechos son relatos de la vida real, a menudo presentes en memorias, autobiografías o historias de pacientes. Ofrecen una perspectiva personal sobre la experiencia de estar enfermo, incluyendo los desafíos físicos, emocionales y sociales que enfrenta la persona. Ejemplos de narrativas de enfermedades basadas en hechos reales incluyen memorias como " Cuando la respiración se vuelve aire" de Paul Kalanithi, "La escafandra y la mariposa" de Jean-Dominique Bauby y "Una mente inquieta" de Kay Redfield Jamison [2] .

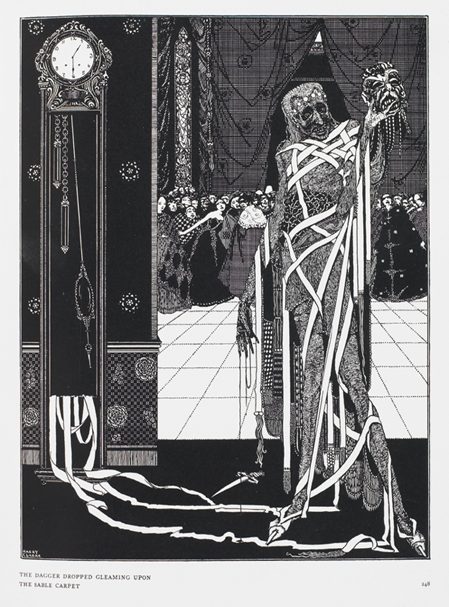

Las narrativas ficticias sobre enfermedades son construcciones imaginativas presentes en novelas, cuentos, obras de teatro y poesía. En estas narrativas, la experiencia de un personaje a través de la enfermedad constituye una parte importante de la trama y los temas. Exploran la enfermedad entrelazándola con el desarrollo del personaje, temas de la existencia y las complejidades de las relaciones humanas. Algunos ejemplos ficticios incluyen "La peste" de Albert Camus; "El sábado" de Ian McEwan o "La máscara de la muerte roja" de Edgar Allan Poe. [3]

Ambos tipos de narrativas sobre la enfermedad ofrecen valiosas perspectivas sobre la condición humana, destacando temas como la vulnerabilidad, la resiliencia y el impacto de la enfermedad en las personas y sus relaciones. Ambos tipos de narrativas sobre la enfermedad son herramientas importantes para que todos aprendamos sobre la vida y la muerte. Las narrativas sobre la enfermedad pueden ampliar nuestra sensibilidad e incluso aumentar nuestra empatía.

Kavya Shree escribe:

"El mundo es un equilibrio entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la luz y la oscuridad. En este contexto, los seres vivos están enfermos o sanos. Al igual que la salud, la enfermedad es parte integral de la vida. Aunque se espera que las personas vivan felices, ningún ser humano en la Tierra ha vivido jamás una vida sana y libre de enfermedades. Por lo tanto, la enfermedad es una parte esencial de la vida humana". [4]

Tanto la enfermedad como la muerte son partes esenciales de nuestras vidas, y esto quizás sea algo que se les escapa a los jóvenes estudiantes de Medicina. Al leer la experiencia de alguien más, pueden aprender mucho, desarrollarse como seres humanos y como futuros médicos que tratarán con personas que luchan contra la enfermedad. Las narrativas de enfermedades son esenciales para la formación médica, ya que a menudo ofrecen una visión más personal de una enfermedad, en lugar de la versión biomédica.

Como escribe el sociólogo Arthur Frank:

'La experiencia posmoderna de la enfermedad comienza cuando las personas enfermas reconocen que en sus experiencias hay más en juego de lo que la historia médica puede contar' [5] .

Pero, ¿qué ocurre cuando el médico es el paciente y escribe la enfermedad, como en el caso de "When Breath Becomes Air" (2015) de Paul Kalinthi? El doctor Kalanithi fue un talentoso neurocirujano y escritor cuya vida conectó la ciencia con las humanidades. Criado en Kingman, Arizona, estudió Literatura Inglesa y Biología humana en Stanford, obtuvo una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia en Cambridge y se graduó de la Facultad de Medicina de Yale en 2007 con los máximos honores. Al regresar a Stanford para la residencia en Neurocirugía y una beca de Neurociencia, publicó extensamente y recibió reconocimiento nacional por su investigación. En 2013, a los 36 años, a Paul le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio IV. Mientras completaba su residencia, comenzó a escribir reflexiones profundamente conmovedoras sobre la medicina, la mortalidad y el significado, que aparecieron en The New York Times, The Washington Post y otros medios. Murió en marzo de 2015, poco antes de la publicación de sus memorias "When Breath Becomes Air", ahora consideradas un clásico moderno. Le sobreviven su esposa, Lucy, y su hija, Cady.

Como afirma Shree, "una desventaja es que la línea divisoria entre realidad y ficción, autenticidad y creación suele estar borrosa en este tipo de narrativas", y que "en este sentido, las narrativas de enfermedades crónicas podrían llamarse 'facciones' en lugar de realidad o ficción". Para mí, el problema de la "autenticidad" es, en cierto modo, un problema inventado , ya que todas las narrativas de enfermedades tienen un grado de "licencia artística" en el sentido de que cuando escribes, ya sea ficción o una historia real, no puedes evitar usar tu creatividad . Algunos de nosotros tenemos un nivel muy alto de creatividad artística, otros no tanto, pero todos usamos lo que tenemos. El punto importante a destacar es cómo estas narrativas de enfermedades pueden ayudar a contar la historia del sufrimiento de una persona; dar otro lado, por así decirlo.

Volvamos a nuestro joven estudiante de Medicina, que se quedó llorando en el baño. Propongo que aprendería mucho leyendo la obra de Kalinithi sobre la facción creativa, ya que, como escribe Kumagai,

"La empatía, fundamental en los enfoques humanísticos y centrados en el paciente para la Medicina, se basa en la identificación indirecta con el sufrimiento ajeno . Fomentar esta cualidad en los médicos en formación requiere más que la adquisición de conocimientos, habilidades de comunicación o códigos de conducta: implica una transformación de perspectiva y actividades que estimulen la autorreflexión y el discurso participativo, la internalización de valores humanísticos, una exploración crítica de las suposiciones, sesgos y valores propios y de la sociedad, y el compromiso de poner en práctica los valores que defiende la profesión". [6]

Aprender es una de las razones más hermosas de vivir y, si estás abierto al mundo que te rodea, siempre estarás aprendiendo, pero cuando eres más joven, aprender puede ser muy difícil y los estudiantes de Medicina a menudo son arrojados a la parte profunda de la piscina sin ningún apoyo…

Agregue una historia sobre su enfermedad; esto puede ayudarlos a salir adelante.

Epílogo

Mi abuelo materno, Andrew McKie Reid, al igual que Bryan McFarland, también fue presidente de la Institución Médica de Liverpool, fundada en 1779. Era algo mayor que mi abuelo paterno y, por lo tanto, participó en ambas guerras mundiales. Su formación médica se interrumpió en 1914 para alistarse y luchar en la Primera Guerra Mundial, donde presenció los horrores de las batallas del Somme, la cresta de Messines y Passchendaele, recibiendo la Cruz Militar. Resultó gravemente herido en marzo de 1918. Un soldado alemán, creyéndolo muerto en tierra de nadie, utilizó la pistola de mi abuelo para dispararle las tres balas restantes.

En 1964 (el año en que nací) escribió lo siguiente sobre su experiencia 46 años antes:

"Perdí el conocimiento y luego recuperé la consciencia, sintiendo que mis pantalones se llenaban de sangre. Pensé que la arteria subclavia se había roto y logré darme la vuelta, rasgarme la gabardina, la túnica y la camisa con la mano izquierda, y vi y sentí la sangre brotar de la cavidad alrededor del pliegue de la axila derecha. Tapé el orificio con el dedo corazón de la mano izquierda y allí permaneció dos días. Mi vida, o alma, o espíritu, llámalo como quieras, se disoció de mi cuerpo, y desde una altura de metro y medio contemplé el cuerpo indefenso". [7]

Esta "narrativa de la enfermedad" forma parte de mí , de mi herencia familiar, pues proviene de mi abuelo y sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial. Cada vez que la leo, aprendo algo nuevo, algo diferente, pero siempre me conmueve la determinación y la voluntad de sobrevivir que demostró mi abuelo. Cuando le dispararon, tenía poco más de veinte años, y convenció al cirujano alemán que estaba a punto de amputarle el brazo derecho de que no lo hiciera, ya que quería continuar sus estudios de Medicina al final de la guerra. Al regresar a su ciudad natal, mi abuelo terminó sus estudios y se convirtió en oftalmólogo. La cirugía ocular requiere menos movimiento.

Bibliografía

[1] https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20250522/10707262/doctor-letamendi-mezcla-sabio-extravagante.html (1828-1898)

[2] Kalanithi trata sobre el cáncer de pulmón terminal, Bauby sobre el síndrome de enclaustramiento y Jamison escribe sobre la enfermedad bipolar.

[3] Camus y Poe escriben sobre plagas, mientras que McEwan habla de la enfermedad de Huntington.

[4] P, Kavya. (2021). La enfermedad como estrategia narrativa: Un relato de las narrativas de enfermedades y la ficción popular. Bioscience Biotechnology Research Communications. 14. 178-183. 10.21786/bbrc/14.8.41.

[5] Frank, Arthur W. (2007) Historias y sanación: observaciones sobre el progreso de mis pensamientos. Anchorage.

[6] Kumagai, A. Un marco conceptual para el uso de narrativas de enfermedades en la educación médica. Medicina Académica. 2008

[7] McFarland, J. (2024). Humanismo en cirugía: Diálogo reflexivo entre las artes, las humanidades y las ciencias de la salud. Springer Nature.

[8] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_daga_cayó_brillando_sobre_la_alfombra_de_sable_-_Harry_Clarke_(BL_12703.i.43).tif?page=1